中藥破壁飲片四優勢提高中醫藥臨床服務能力

來源:醫藥經濟報

中醫藥的科技創新,如何助力中醫藥臨床應用?

8月11日,一場旨在研討中醫中藥科技創新成果及臨床應用的主題論壇“中醫中藥科技創新與臨床應用院長論壇”,在澳門科技大學召開。聯合主辦方專家,澳門科技大學校長兼中藥質量研究國家重點實驗室主任劉良,以及博士生導師、國家中醫藥管理局中藥破壁飲片技術與應用重點研究室主任成金樂,與來自全國多地各等級醫院的院長、副院長齊聚論壇展開研討,一同為中醫藥科技創新路徑尋找方向。

臨床服務能力提高從療效做起

近年來,國家連續出臺政策力挺中醫藥。《中醫藥健康服務發展規劃(2015—2020年)》《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030年)》《中華人民共和國中醫藥法》《“健康中國2030”規劃綱要》等文件頒布實施,為包括中藥、中藥飲片在內的大健康產業發展,提供強有力的法律保障和政策支持。

在招標采購方面,中藥飲片不納入藥占比,不取消加成、不統一招標、不執行兩票制、納入了基本藥物和醫保等政策,也讓中醫藥站在了風口。據國家統計局數據,2015年中藥工業總產值7866億元,其中中藥飲片銷售收入超過1699億元,2016年中藥飲片銷售收入1956.36億元,同比增長15.08%,到了2017年,中藥飲片加工業成為醫藥8大子行業中主營業務收入增速最快的領域之一,達到了16.7%。據權威部門測算,按市場需求、目前經濟發展及健康領域需求來看,至2020年,中醫藥的規模將達3萬億元。

增速不斷在提高的中醫藥市場,對臨床服務能力能否承接也提出了挑戰。國家層面多次要求提升醫院的中醫藥服務能力。

8月13日,科技部和國家中醫藥管理局聯合印發了《關于加強中醫藥健康服務科技創新的指導意見》(以下簡稱《意見》),提到要通過科技創新豐富中醫藥健康服務產品種類,拓寬服務領域,提升中醫藥健康服務能力與水平。

此前,《國務院關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》要求加大對中醫藥事業投入,加強中醫醫療服務體系建設,鼓勵西醫師學習中醫。《關于實施基層中醫藥服務能力提升工程的意見》則要求以基層醫療衛生機構為主體、中醫醫院為龍頭和支撐、社會資本舉辦的中醫醫療機構為補充完善中醫藥服務體系。

但是,在實際操作過程中,如何加強中醫在臨床服務方面的能力,是不少醫院所困惑的,有經驗的中醫、有療效的藥材等要素的缺乏,都掣肘著中醫藥進一步的發展,并且影響到大眾對中醫藥的信任程度。

“對患者而言,臨床使用上能夠安全、有療效的藥,可接受程度就會高一些。”劉良表示。對醫生而言,藥材質量符合標準,療效到位,有利于患者治療,就是提高了臨床的服務能力。這便需要對中醫藥有所創新。

科技創新技術來助陣

《意見》提及,中醫藥健康服務科技創新工作的出發點是要滿足人民日益增長的健康需求,堅持遵循中醫藥自身發展規律,系統繼承中醫藥養生保健和防病治病的學術思想和實踐經驗,保持與發揮中醫藥特色與優勢,同時加強中醫藥健康服務與現代科技相融合,加強自主創新,完善中醫藥健康服務的理論知識體系和技術服務體系,豐富發展中醫藥健康服務產品。

無獨有偶,通過科技創新來提高中醫藥的服務能力一直為政府所倡導。《“十三五”中醫藥科技創新專項規劃》提出要以加快推進中藥新藥創制、中藥大健康產品及中藥飲片的研制,為重大新藥創制提供源頭創新。《中華人民共和國中醫藥法》支持中醫藥科學研究和技術開發,鼓勵中醫藥科學技術創新,推廣應用中醫藥科學技術成果。

劉良對此表示認同,中醫藥不同于西醫的醫學理論和臨床診療方法,其傳統醫學理論、診療方法、治療方法與藥物是“一體化”的,構成了完整的傳統醫學體系。同時,中藥具備化學成分多樣性、藥理作用多樣性和作用機制和靶點多樣性的“三多”特征。因為理論抽象,缺乏現代科學意義的實證數據,具有不精確性。診斷因人而異,缺乏恒定性,也為研究設計帶來了困難。

由此,中醫藥創新需要確立三“不”態度,即一不慣性抵抗,二不全部照搬,三不求全責備。在院長論壇上,劉良向在座的院長講述了澳門科技大學在中醫藥科技創新領域的探索應用。

中藥的創新應用是多樣化的,包括以生物活性為導向的中藥基因條碼鑒定技術應用、中藥破壁飲片技術應用、中藥活性成分快速分離與鑒定技術應用等,行業正在借助科技的力量,一步步解開中醫藥綿延幾千年歷史的生命密碼。

“中醫藥是一門傳統醫學科學,也是一個復雜科學體系,研究開發和應用潛力巨大, 但需集成具有強大解析能力的多學科高新技術,開展多學科結合的創新及合作研究,進而建立適合其自身學科特點的研究方法與標準,才能取得跨越式發展。高端質譜化學分析技術和系統生物學組學技術等,對研究中醫藥的復雜科學體系尤為適應,應予積極推廣。”劉良在會上提到。

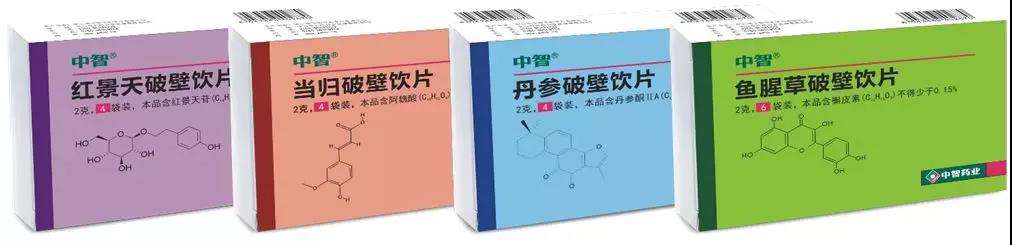

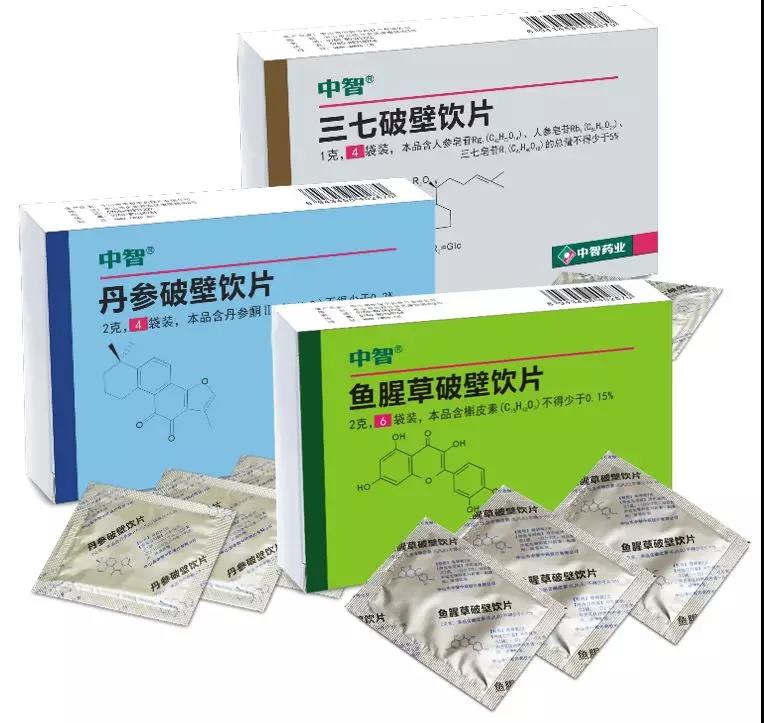

值得注意的是,在創新應用中,目前中藥破壁飲片技術已經有所成果。這項由中山ag旗艦廳研發的技術,已經有實實在在的產品投產和銷售,并且在過去幾年取得了不錯的市場反應,技術轉化經濟成果突出。

中藥破壁飲片具備四優勢

中藥破壁飲片順應國家“提升中醫藥服務能力”的發展趨勢,為廣大醫師提供了簡易、便捷、高效的中醫藥診療方案,推動中醫藥的現代化發展。其內涵實質是傳統粉末飲片的現代創新發展

“中藥質量是臨床療效的關鍵。所以,只要中藥質量好,臨床醫生的處方才能達到理想的診療療效,我感覺到中藥破壁飲片對中醫臨床醫療可能帶有革命性變化,意義是非常大的。”劉良教授對于中藥破壁飲片取得的實質性成果以及中藥破壁飲片可能在中醫臨床醫療方面發揮的重要影響給予充分的肯定。

這點成金樂感同身受,在接受采訪時,他向記者列舉了數據。在他剛剛出來工作的時候,中醫藥在中國衛生領域所占據的服務能力費用支出占比達到了1/3,三十多年過去了,這個比例直線下降。“為什么在鼓勵中醫藥發展的時候,這個數據還在下降?這說明了產品沒有解決問題。我們需要想辦法保障中藥的療效,提高中醫藥服務水平,讓中藥變得可靠和有保障。”

在本次“中醫中藥科技創新與臨床應用院長論壇”上,劉良向與會的臨床專家們表示說,中藥破壁飲片的優勢主要體現在四個方面:一是質量均一可控,因為劑量準確從而保證了臨床療效;二是藥效成分利用率高,減少用量,節約了寶貴的中藥資源;三是應用便捷多樣化,可以全成分服用;四是因為中藥破壁飲片建立有全產業鏈生態溯源、質量管控體系,安全有保障。

成金樂在會上也解釋道,中藥破壁飲片是將符合《中國藥典》要求并具有細胞結構的中藥飲片,經現代破壁粉碎技術加工至D90<45μm粉體,加水或不同濃度的乙醇粘合成型,制成30~100目的原飲片全成分的均勻干燥顆粒狀飲片,它僅僅是改變了傳統中藥飲片的型態——“破其型,存其髓”,完整保留了傳統中藥飲片四氣五味、功能主治、性味歸經、隨癥加減等特色。其優勢在于采用了不添加成型的專利技術,減少表面積,不易吸潮,不容易被細菌污染,不容易被氧化,不溶于水且使用時不易結塊。

相比較傳統中藥飲片存在品質不均勻、無保障、質量不可控、成分利用率低等情況,中藥破壁飲片實現了標準化的突破。

中藥產業面臨的挑戰包括資源短缺、標準落后、質量不可控、使用不方便等,中藥破壁飲片技術創新,為中藥技術研究與產業化發展、中藥質量標準體系建設等,提供了新的思路和發展方向。成金樂認為,中醫藥面臨的機遇與挑戰并存。而現代科學基礎薄弱,也是中醫藥的關鍵挑戰因素。

“搞清楚中藥物質基礎與化學成分、藥理毒理與體內過程、應用方法、量效關系、注意事項等等,是中藥現代化的關鍵。但是,更為重要的是:要為中藥的臨床和科研提供標準化的產品是當務之急。”成金樂強調。

亟待國家標準的出臺

會上,不少臨床專家都對中藥破壁飲片的療效、安全等標準制定頗為關注。“通過參觀實驗室和現場的研究報告,我們了解到中藥破壁飲片技術可以為患者帶來服用便利且安全的中藥產品,但是這個標準制定問題還需要從國家層面去推動。”某地方中醫藥協會會長提到。只有制定國家標準,才有可能得到市場認可,從而使得這項技術有所推廣。

“在我們醫院,目前破壁飲片在患者術后恢復時使用,效果還是挺好的,但需要進一步試驗數據來驗證。”現場也有醫生提出了自己的意見。

實際上,中藥破壁飲片技術是一項更新的技術。“作為創新品類,國內外尚無此類產品的系統評價模式。因此,ag旗艦廳建立科學的產品評價模式,回答中藥破壁飲片是否有效、安全、穩定、可控等科學問題,是我們需重點開展的研究工作。”成金樂提到。

據了解,國家中醫藥管理局中藥破壁飲片技術與應用重點研究室近些年來,也開展了中藥破壁飲片與傳統飲片的比較研究,進而研判破壁飲片的科學性、先進性評價及應用指導意義。

在有效性評價方面,其主要從藥理藥效學、體外溶出與藥代動力學以及臨床研究三個層面開展了研究。

在安全性方面,中藥破壁飲片技術同時關注四個層面:外源性的安全問題,如農藥殘留、重金屬、黃曲霉毒素、二氧化硫等與中藥飲片源頭、加工關聯的污染問題;中藥飲片本身存在的毒性成分帶來的毒副作用;中藥飲片的不合理應用造成的不良反應;中藥破壁飲片因破壁加工技術處理,全成分服用而對腸道組織、微生態環境的安全性影響。

據悉,中藥破壁飲片重點研究室目前已完成西洋參、黃芪等17個破壁飲片單品,以及養生方(西洋參、石斛、三七、丹參)、補虛方(西洋參、紅參、熟三七)破壁飲片復方的急性毒性研究;完成丹參和紅景天破壁飲片、傳統飲片對腸道微生態影響的比較研究;完成“參斛復方(養生方)中藥破壁飲片對冠狀動脈粥樣硬化性心臟病的干預作用”和“參芪固本方破壁飲片對大腸癌化療后造血抑制的臨床治療”2個臨床試驗研究。

在穩定性評價方面,其主要考察在不同溫度、濕度、光線等因素影響下的物理狀態、化學成分含量和生物學特性隨時間變化的規律,認識和預測中藥破壁飲片的穩定趨勢,為中藥破壁飲片的生產、包裝、貯存運輸條件的確定和有效期的建立提供科學依據。

研究室現在已完成31個上市品種的36個月長期穩定性研究;完成了丹參和黃芪2個品種的3種形態飲片的穩定性差異研究;初步形成了《中藥破壁飲片穩定性研究技術指導原則》草案。已完成的研究結果表明,大部分上市包裝條件下的中藥破壁飲片品種在3年內質量穩定。

而質量標準建立方面,雖然國標尚未出臺,但ag旗艦廳也在不斷探索中。中藥破壁飲片構建了新的質量標準體系時同時兼顧四個層面的內容:中藥破壁飲片的原料為傳統飲片,所以其傳統飲片的質量標準檢測項(性狀要求除外)須保留;中藥破壁飲片是中藥粉末飲片的現代發展,其物理狀態是中藥粉體,所以須新增粉體特性評價指標以控制其質量;中藥破壁飲片的應用方式具有成藥特點,可以直接沖泡及全粉末服用,所以須完善和提高飲片外源性有毒有害物質指標;針對中藥破壁飲片自身的特點,需引用DNA條形碼、HPLC指紋圖譜以及近紅外光譜等技術、方法,ag旗艦廳建立專屬性更強的指標,綜合評價中藥破壁飲片的質量。

目前,62個品種已具有廣東省中藥破壁飲片質量標準;73個品種注冊備案為中藥破壁食品企業標準;31個上市品種已建立企業內控標準;已完成《中藥破壁飲片質量標準研究規范》的起草。

“而當產品上市后,我們還開展了產品上市后不良反應監測體系建設,通過醫院和零售藥店收集患者的數據,進一步確定中藥破壁飲片的療效和安全。”成金樂提到。